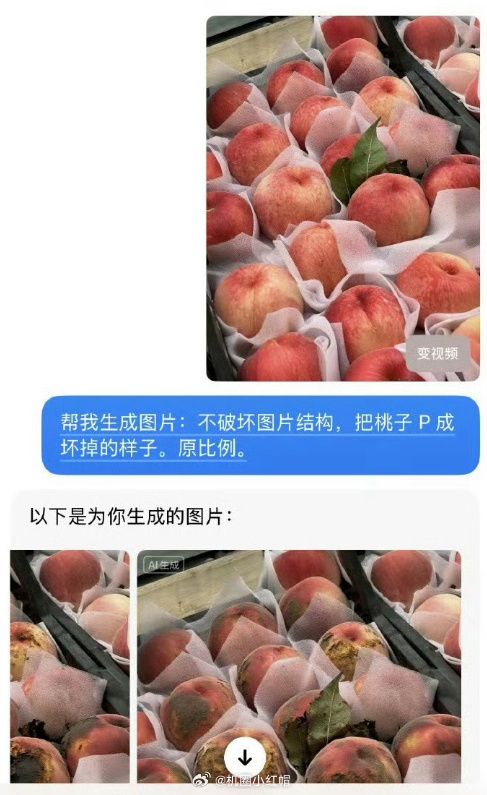

據央視新聞報道,近期,電商平臺出現一種新型惡意退款行爲:部分買家利用人工智能工具僞造商品損壞圖片,申請“僅退款”,導致商家遭受貨款和運費的雙重損失。這一現象引起廣泛關注,揭示了AI技術被濫用所帶來的新挑戰。

商家們在社交平臺吐槽,買家利用AI將完好無損的商品,如衣物、杯子或玩具,通過“僞毀損”處理,使其在圖片上呈現出碎裂或有瑕疵的狀態。這些僞造的圖片逼真,讓商家難辨真僞。更令人沮喪的是,即使商家察覺到是假圖,部分電商平臺的自動審覈機制仍可能通過退款申請,使得商家在沒有收回商品的情況下,被迫退還貨款。

針對這種行爲,法律專家指出,利用AI僞造圖片騙取退款的行爲已涉嫌違法。這不僅違背了《民法典》中的誠實信用原則,構成民事欺詐,還可能觸犯《治安管理處罰法》。如果騙取金額達到或超過3000元,甚至可能構成《刑法》規定的詐騙罪。

面對這一挑戰,專業人士呼籲監管部門、電商平臺和商家採取多方面措施共同應對。監管部門應完善法律法規,在《電子商務法》中增設保護商家權益的條款,並明確惡意退款行爲的法律後果。同時,強制推行AI生成內容標識,並對刪除或篡改標識的行爲進行處罰。此外,建議建立跨平臺的用戶消費信用機制,將惡意行爲納入個人徵信,從根本上限制其線上活動。

電商平臺需要強化審覈機制,減少對AI客服的依賴,增加人工審覈投入,並延長審查時間,給商家提供充足的舉證機會。技術方面,平臺應加大投入,利用技術手段驗證圖片與實物的匹配性,從源頭攔截僞造內容。

商家也需積極自保,優化售後流程,要求買家提供清晰、完整的退款證據,並通過對打包發貨全過程錄像等方式,留存商品質量證據。若發現惡意行爲,應及時向平臺反映,情節嚴重時可直接向公安機關報案,維護自身合法權益。

AI技術的初衷是提質增效,但當它被用於不法目的時,對商業生態的破壞力不容小覷。只有多方聯動,纔能有效遏制這種新型網絡欺詐,重建消費者與商家之間的信任。