一項由麻省理工學院媒體實驗室的Nataliya Kosmyna及其團隊主導的最新研究,深入探討了在論文寫作任務中,使用大型語言模型(LLM)如OpenAI的ChatGPT可能帶來的認知成本。該研究發現,儘管LLM產品爲人類和企業帶來了諸多便利,但其廣泛應用卻可能導致大腦積累“認知負債”,長遠來看甚至會削弱個體的學習技能。

該研究招募了54名參與者,並將其分爲三組:LLM組(僅使用ChatGPT)、搜索引擎組(使用傳統搜索引擎,禁用LLM)和純腦力組(不使用任何工具)。研究共進行了四次會話,其中在第四次會話中,LLM組的參與者被要求不使用任何工具(被稱爲“LLM轉純腦力組”),而純腦力組的參與者則開始使用LLM(被稱爲“純腦力轉LLM組”)。研究團隊通過腦電圖(EEG)記錄了參與者的大腦活動,以評估其認知投入和負荷,並深入理解論文寫作任務期間的神經激活模式。此外,研究還進行了自然語言處理(NLP)分析,並在每次會話後對參與者進行了訪談,同時邀請人類教師和AI評判員對論文進行打分。

核心發現:大腦連接性減弱,記憶和所有權受損

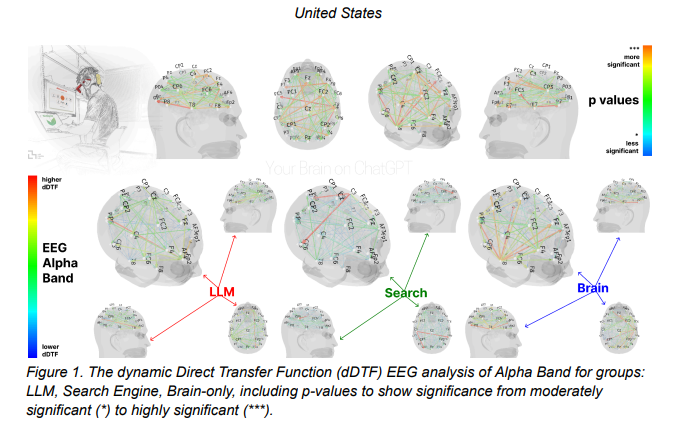

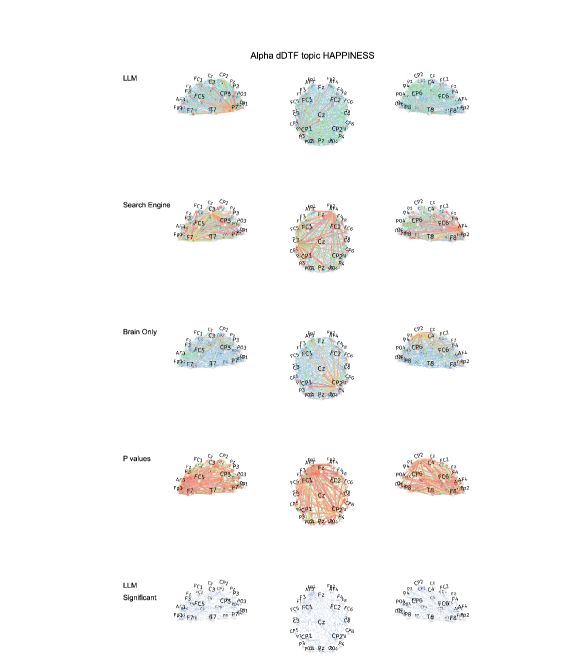

研究結果提供了確鑿證據,表明LLM、搜索引擎和純腦力組的神經網絡連接模式存在顯著差異,反映了不同的認知策略。大腦連接性與外部支持的程度呈系統性下降:純腦力組表現出最強、範圍最廣的連接網絡,搜索引擎組居中,而LLM輔助則引發了最弱的整體耦合。

特別值得關注的是,在第四次會話中,“LLM轉純腦力組”的參與者表現出較弱的神經連接性,以及阿爾法(alpha)和貝塔(beta)網絡的投入不足。阿爾法波段連接性通常與內部注意力、語義處理和創造性構思相關。貝塔波段則與主動認知處理、專注注意力和感覺運動整合相關。這些結果表明,過去依賴LLM的使用者,在脫離工具後,其大腦在內容規劃和生成方面的神經活動有所減少,這與認知卸載的報告相符,即依賴AI系統可能導致被動方法和批判性思維能力的減弱。

在記憶方面,LLM組的參與者在引用自己剛寫完的論文時表現出明顯障礙,甚至無法正確引用。這直接映射到LLM組較低的低頻連接性,特別是與情景記憶鞏固和語義編碼密切相關的西塔(theta)和阿爾法波段。這表明LLM用戶可能繞過了深層記憶編碼過程,被動地整合了工具生成的內容,而沒有將其內化到記憶網絡中。

此外,LLM組對自己論文的所有權感知度普遍較低,而搜索引擎組擁有較強的所有權感,但仍低於純腦力組。這種行爲上的差異與神經連接性模式的變化相吻合,凸顯了LLM使用對認知能動性的潛在影響。

認知負債的積累:效率與深度學習的權衡

研究指出,儘管LLM在初期提供了顯著的效率優勢並降低了即時認知負荷,但隨着時間的推移,這種便利可能以犧牲深度學習成果爲代價。報告強調了“認知負債”的概念:重複依賴外部系統(如LLM)取代了獨立思考所需的努力認知過程,短期內延遲了腦力投入,但長期卻導致批判性探究能力下降、更容易被操縱以及創造力減退。

純腦力組的參與者,儘管面臨更高的認知負荷,卻展現出更強的記憶力、更高的語義準確性和對其作品更堅定的主人翁意識。而“純腦力轉LLM組”在首次使用AI輔助重寫論文時,大腦連接性顯著增加,這可能反映了將AI建議與現有知識整合時的認知整合需求,暗示了AI工具引入的時機可能對神經整合產生積極影響。

對教育環境的深遠影響與未來展望

研究團隊認爲,這些發現對教育領域具有深遠意義。過度依賴AI工具可能無意中阻礙深層認知處理、知識保留以及對書面材料的真實投入。如果用戶過度依賴AI工具,他們可能會獲得表面的流暢度,但卻無法內化知識或對其產生所有權感。

該研究建議,教育干預應考慮將AI工具輔助與“無工具”學習階段相結合,以優化即時技能轉移和長期神經發展。在學習的早期階段,全面的神經參與對於發展強大的寫作網絡至關重要;而在後續練習階段,有選擇性的AI支持可以減少無關的認知負荷,從而提高效率,同時不損害已建立的網絡。

研究人員強調,隨着AI生成內容日益充斥數據集,以及人類思維與生成式AI之間的界限變得模糊,未來研究應優先收集不借助LLM協助的寫作樣本,以發展能夠識別作者個人風格的“指紋”表示。

最終,這項研究呼籲在LLM整合到教育和信息情境中時,必須謹慎權衡其對認知發展、批判性思維和智力獨立性的潛在影響。LLM雖然能減少回答問題的摩擦,但這種便利性也帶來了認知成本,削弱了用戶批判性評估LLM輸出的意願。這預示着“迴音室”效應正在演變,通過算法策劃內容來塑造用戶接觸信息的方式。

(研究論文標題爲《Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task》,主要作者爲麻省理工學院媒體實驗室的Nataliya Kosmyna等。)