當維基百科止步於詞條羅列,當AI百科陷入事實幻覺,一個真正爲科學學習而生的智能知識平臺——SciencePedia,正以“深度理解”爲核心,掀起一場知識獲取的範式革命。由深勢科技聯合多家頂尖研究機構共同打造,SciencePedia不再滿足於“回答問題”,而是致力於揭示知識背後的邏輯脈絡與演化歷程,讓學習者真正“看懂科學如何思考”。

從定義到脈絡:知識不再是孤島

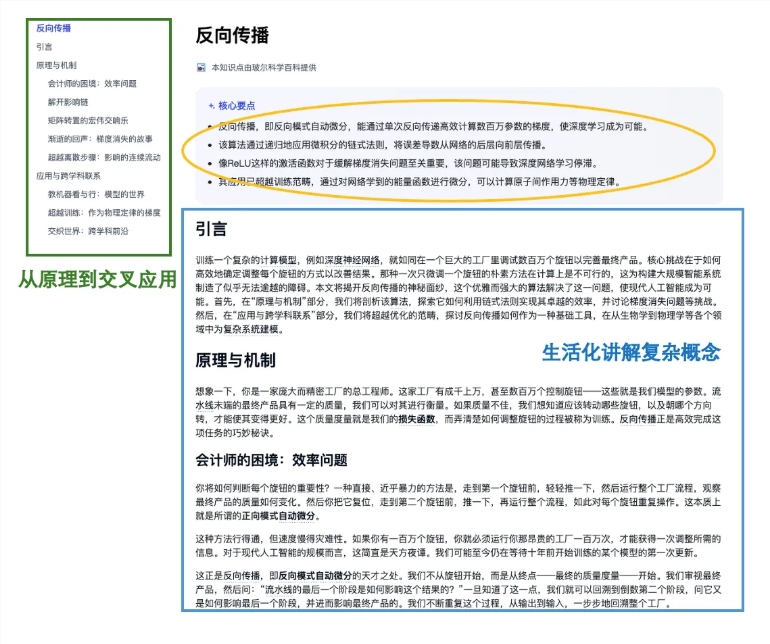

在傳統平臺搜索“反向傳播”,你可能只得到一段技術定義;而在SciencePedia,你將看到一幅動態知識圖譜:

歷史起源:從20世紀70年代控制理論中的伴隨方法,到1986年Rumelhart等人在神經網絡中的關鍵突破;

原理演進:鏈式法則如何被高效應用於梯度計算,爲何它成爲深度學習的基石;

關聯網絡:與優化算法、損失函數、過擬合問題的深層聯繫;

跨學科延伸:在物理學中的變分原理、生物學中的反饋機制中的類比。

這種“長思維鏈”(Long Chain-of-Thought)呈現方式,讓用戶不再死記硬背,而是在因果邏輯中自然構建認知框架。

逆向溯源+多維關聯:AI如何“教”你思考

SciencePedia的核心引擎融合了“逆思維鏈搜索”(Inverse CoT Search)技術:當用戶提問時,系統不僅正向推理答案,還會逆向追溯該問題所依賴的基礎概念、前置知識與潛在誤區,並自動生成一張多維知識網絡。例如,學習“Transformer架構”時,平臺會自動關聯線性代數、注意力機制、序列建模等前置模塊,並提示常見理解偏差。

這一設計特別適合跨學科學習——物理學者可快速掌握機器學習工具,生物研究者能理解計算建模邏輯,真正打破學科壁壘。

人機協同:AI高效處理,專家確保嚴謹

爲兼顧效率與準確性,SciencePedia採用雙引擎更新機制:

AI引擎:實時抓取最新論文、教材與權威數據庫,構建初步知識骨架;

專家社區:由領域科學家組成的審覈網絡,對關鍵條目進行深度校驗、補充與迭代。

這種模式既避免了純AI生成的“幻覺風險”,又克服了傳統百科更新滯後的問題,確保內容前沿、準確、有深度。

不止於閱讀:個性化學習閉環

SciencePedia進一步整合自適應練習系統與學習路徑推薦。用戶在閱讀後可即時完成針對性習題,系統根據答題表現動態調整後續內容難度,並生成個性化知識圖譜,標記掌握程度與薄弱環節,實現“學-練-測”一體化。

在AI氾濫卻淺薄的時代,SciencePedia選擇迴歸教育本質:知識的價值不在於獲取速度,而在於理解深度。當學習從“信息檢索”升級爲“思維訓練”,SciencePedia或許正是下一代科學教育的基礎設施——在這裏,每一個好奇的頭腦,都能沿着人類智慧的脈絡,走得更深、更遠。