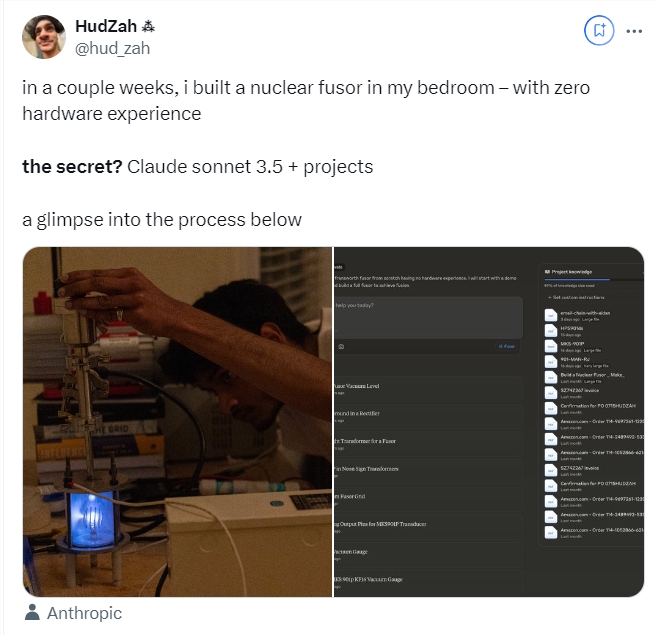

在不久前,人工智能 Claude3.5幫助一位工程師在一週內寫出了3000行代碼。如今,又一位00後的數學系本科生藉助這位 “AI 小助手”,在自己臥室裏搭建了一臺微型核聚變反應堆,震驚了無數網友。

Hudhayfa沒有硬件經驗,但他有決心和AI小助手Claude3.5。從瞭解零部件到設計,再到組裝,每一步都記錄在他的社交媒體上。第一週,他熟悉了McMaster Carr的使用;第二週,隨着零件陸續到貨,他開始了主腔體的設計和半橋流器的組裝。

到了第三週,Hudhayfa在臥室裏搭建系統,學習連接NST(霓虹燈變壓器)。沒有萬用表?沒關係,他用Arduino來檢查電路連接。他還使用MKS-901p傳感器設置真空和測量系統,Claude的協助讓他在一週內追蹤到真空泄漏,將壓力降低到了25微米,這是整個項目中最棘手的部分。

第四周,Hudhayfa找到了合適的NST,這臺12kV的霓虹燈變壓器在4kV和12mA的條件下成功產生了等離子體。他用公式10^(v-6)進行了理想真空度的計算,雖然這個實驗未能實現聚變,但它展示了互聯網與大型語言模型(LLM)結合的潛力,爲零基礎愛好者打開了科學探索的大門。

Hudhayfa的成功很大一部分原因是他得到了頂尖工程師的幫助,包括芯片設計師Yash Karthik、計算機工程師Aryan Afrouzi、滑鐵盧大學的Andy Kong和Ishan Goel。他們的協助讓Hudhayfa避免了觸電的危險,完成了機械加工等關鍵步驟。

儘管Hudhayfa的“核聚變”實驗還有很長的路要走,但來自田納西大學的助理教授Michael Liesenfelt給出了一系列改進建議,包括如何測量漏氣率和提高系統的安全性。這不僅是對Hudhayfa項目的肯定,也是對他未來探索的鼓勵。

Hudhayfa的靈感還來自於另一位科學家Olivia Li,她在紐約的公寓裏也曾製作過核聚變反應堆。Olivia對Hudhayfa的成就表示讚賞,認爲他是唯一一個付諸實踐的人。

簡單來說,聚變器的工作原理是利用靜電場加速離子,使其朝中心運動併發生聚變。實現這一點需要高真空、高電壓和氘氣等關鍵要素。Hudhayfa在開始之前進行了充分的研究,並參考了許多網絡資源,尤其是一個充滿有價值信息的論壇。最終,他在這個過程中不僅收穫了知識,也實現了自己的科技夢想。

參考資料:https://www.oliviali.me/projects/fusion